こんにちは、あーさんです。

前回は、発達障害の中でも、特に「ケアレスミスが多い」という不注意夫に対する妻の対処法を説明させて頂きました。

今回は同じ不注意が過ぎる夫に対し、妻からのアプローチではなく、夫自身もできる対処法を説明させて頂きます。

夫自身だけでなく、妻である奥様方も一緒に対処法を考えたり教えてあげたりすることで、夫婦で夫の困った特性を改善できれば幸いです。

もちろん今回の対処法は、子どもの時から「やらかす回数が多すぎる」ことを自覚している我が夫自身が、以前から実践している方法です!

目次

同じミスを何度も繰り返すなら、しないための「仕組み」を作れ

我が夫がよく言う台詞の中に、「仕組みを作ればいい」というものがあります。

これは、本人が気をつけていてもなぜかミスを繰り返してしまうなら、

根本からルールを変えるなりして、ミスをしないための土台を作れ

という意味です。

夫に言わせると、正直、ミスを繰り返す性格を治すのは多分無理だと。

だったら、最初からミスをしないための仕組みを考えればいいんだ!

……ということらしいです。

初めてそれを聞いた時、私は「開き直りか!」と驚きはしましたが、夫はそうではない、と。

「開き直ったんじゃなくて、前向きに考えた結果。俺も色々試行錯誤したんだ」

「(……嘘くせぇ)……えーと、単に考えるのを放棄したとかではなく?」

……まぁよくよく考えれば、確かに(夫が本当に発達障害だとするなら)発達障害は脳機能障害だから完治は不可能だし、だったら夫のように前向き?に考えることは必要なのかな、と。

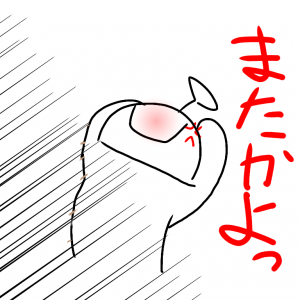

発達障害の夫を持つ奥様方ならおわかりでしょうが、一緒に住んでいれば本当に、

「なんで!?」

ということを、本人は本当に悪気なく気付かず、普通にやらかしますものね。

もちろん、仕組み作りをする上でも、ご本人の自覚は必須ですよ。

では、「ミスをしないための仕組み」は、どんなことなのか。

夫自身の実例を挙げながら、説明していきます。

1. ミスをする明確な「原因」があるなら、「原因」を考えてみる

幼少期から、ドジっ子スキルをこれでもかというほどに発揮している我が夫の代表的なものはこちらにも書かせて頂いた通りで、

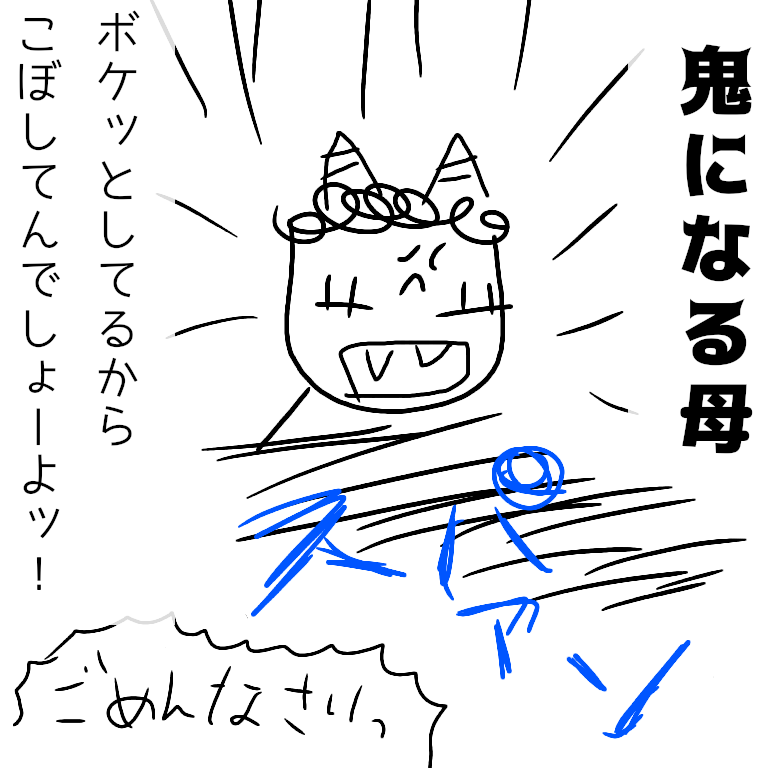

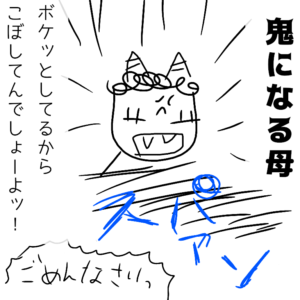

大人になってからも「やたら物をこぼす」ことはごく日常の風景ですが、幼少期からとにかく多かった夫のミスが、この中にある「やたらお椀を倒す」です。

汁物が入ったお椀はほぼ食事の度に倒し、結果、中身の汁物も零れる……。

記憶が残っている小学生の頃から、テーブルの上のお椀やコップを零すのは日常茶飯事だったので、その度に母親にぶっ飛ばされる怒られる夫……。

で、子どもながらに夫は考えました。

どうして自分は気をつけているつもりなのに、毎回のようにお椀やコップを零してしまうのか?

結論として、夫が出した答えは「お椀が右側に置いてあるからだ!」でした。

日本の食卓の、基本的な置き方ですね。

おそらく定型発達の人間ならば、食事中ほぼ無意識に、右側にお椀があることを注意しながら食べているので、やたら毎回お椀を零すなんてことはないと思いますが、夫の場合、

意識的に注意を向けないとそこにお椀があることを忘れてしまう

と言います。

食事の最初は注意ができていても、時間が進む内に注意することを忘れて=お椀が右側にあることをすっかり忘れて、右利きなので右腕で何かを取ろうとした時にお椀にぶつかってしまう、と。

当時の夫は子どもなのでここまでのことは考えていませんでしたが、とにかく、子どもながらに「お椀が右側にあるとぶつかる」ということに気付いてしまったので、以来夫は、

お椀を左側に置くようにしました。

右利きだから、どうしても右腕を動かして食事をする。

だったら、右側に零しそうなものは置かなきゃいいんだ!

……という発想です。

本来の日本の食卓とは反対の置き方ですが、しかしお椀を左側に置くことで、

お椀を倒すというミスは、劇的に減ったそうです。

大人になった今も、夫は必ず汁物の入ったお椀は左側に置きます。

結婚して数年経ちますが、夫がお椀を零したのは私が覚えている限り、1回ですね。

この1回も、外食した時に夫が定食を注文し、その際に右側にあった汁物のお椀をそのままにして食べ始めたからです。

久しぶりに派手にお椀をひっくり返し、夫はちょっと落ち込んでいましたが、私的には、

(本当に右側にあるだけで、すぐに零すんだな……)

と思ったことがとても印象に残っています。

……と、このような仕組み作りをして、夫は「お椀をやたら倒す」というケアレスミスを克服したわけです。

「お椀を右側に置く」ことが原因ならば、「お椀を左側に置く」ことにしてケアレスミスを防ぐ。

マナー違反だと怒られてしまうかもしれませんが、(毎日零されるのは本当に迷惑なので)家の中だけだったらアリかなと私は思っています。

「普通」だとできないものはできないので、「どうやったらできるか」を先に考えてあげると良いのでしょうね。

(参考までに! 発達障害だとできないものはできないので、早々に諦めた方が早いです!)

2. 原因不明なケアレスミスは、自分のミスの「クセ」を把握しておく

我が夫も大の苦手とする、報告書等の書類作成。

誤字脱字等のケアレスミスは日常茶飯事らしく、よく上司に誤字の指摘をされるとか……。

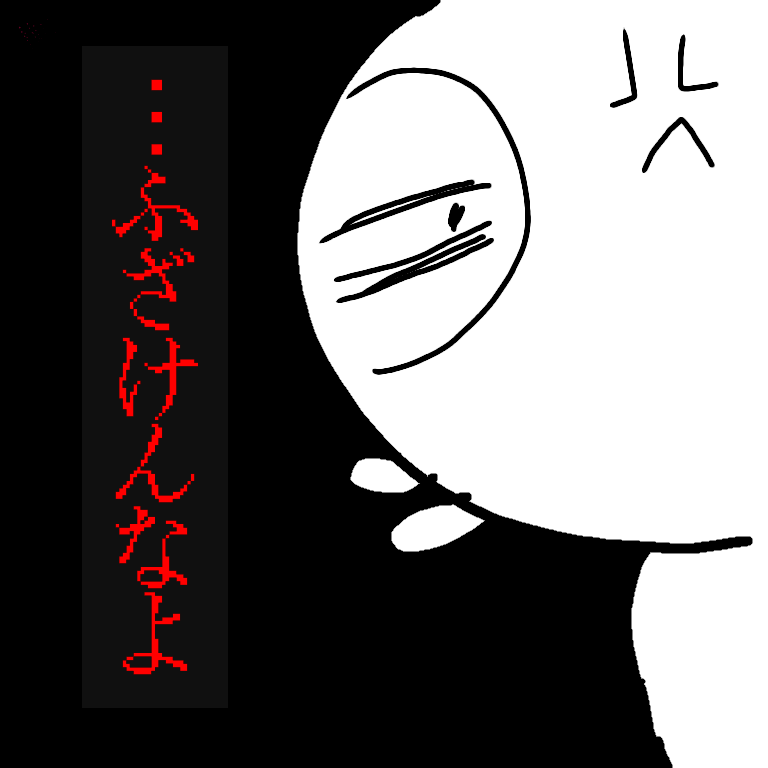

しかし、夫も会社に属する社会人なので、その辺りは「またやっちった☆」と開き直るワケにもいきません。

投薬治療をすると劇的に症状が治まる方もいらっしゃるそうですが、夫はまだ正式に病院に行っていないので、投薬は無理。

なので、自分でなんとかするしかありません。

しかし、事務作業のケアレスミスの場合、これ!といった原因が本当に不明です。

文章を書くのも苦手でも、一応ちゃんと日本語にはなっている(ように見える。)

誤字脱字も、本人はしっかりミスなく入力した(つもり。)

毎回こんな感じなので、本人も何に原因があって何に気をつけていいかわからないんですよね。

夫曰く、「なんか間違えちゃう」んですから。

そしてミスが続くとこうなります。

では、どうすればいいのか。

自身の特性のせいにせず、ケアレスミスの頻度を減らす必要があるのは夫自身が一番にわかっているので、夫が仕事中に気を付けていることと言えば、

「出来上がった書類は何度も確認する」

「自分がよくするミスの箇所を把握する」

です。

「書類の確認」は、まぁ当たり前ですね。

ですが夫曰く、「確認をしてもなぜかその後にミスを発見する」ことも多いそうなので、

とにかく確認の頻度を増やす。

しつこいくらい確認する。

更に、夫はよく日付の間違いをすることが多いので、日付の欄は毎回必ずチェックするとのこと。

よく間違える箇所を把握することで、少しでもミスの頻度を減らすよう努力しているようです。

ケアレスミスをする原因がわからなくても、上記の努力でほんの少しでもミスを減らせるよう、夫も仕事中は気を張って毎日頑張っているみたいです。

3. 致命的なミスだけはしないことを心掛ける

事務作業や上司等に対する報告忘れが多い我が夫ですが、こんなんでも一応(と言ったら非常に失礼だけど)家族を養えるほどの会社員をやっていられるのは、

会社に損害を与えるほどの致命的なミスだけはしない

ように、そこだけは心掛けているからだと夫自身は推測しています。

上記のようなケアレスミスは日常茶飯事だけど、極論ですが別にそのくらいならば、ミスを指摘されてしっかりと謝罪して訂正すれば良いだけの話です。

もしくは、もしお客さん相手に何かやらかして怒らせてしまったとしても、自分一人で挽回できる程度のミスであれば、結果的にそれは会社の損害にはなりません。

同僚や上司にも迷惑をかけることなく、一人で立ち回って修復できるくらいのミスに留めておく

ことで(お客さんにはもちろん誠意を込めて謝罪をしますが)、周囲からの評価はそこまで下がらないのです。

会社という組織は、連携プレーの部分がありますよね。

他部署の人間がやらかした大きなミスでも、後始末はこちらの部署……ということもあります。

こんな時、毎度毎度ミスを繰り返す人間がいて、その度に関係のない他部署の人間が尻ぬぐいのために奔走してミスを修復しなければいけないとなると、そんなのどうしたってミスをやらかした人間の評価が下がるだけです。

夫は、そういったことだけはしないように心掛けていると言っています。

やはり、会社も多数の人間が在籍する組織なので、他の人間に多大な迷惑がかけてしまうレベルのミスだったり、会社に損害を与えるレベルのミスを頻発するようだと、組織で働く以上、とても厳しいです。

そんな大きなミスだけはしないよう、仕事中はとにかく気を張っていきましょう。

4. 思い切って、ミスを減らすための方法を周囲に聞いてみる

前回の記事で、私たち妻側からの対処法としても書かせて頂きましたが、

私は自分の夫に対して、「このくらいならわかるはず」という先入観はなくすようにしています。

私たちが無意識にできているやり方が、夫にしてみれば「一般的な考え」ではなく、本当に知らないことだったりするからです。

もしかしたら、あなた自身が頻発しているミスを克服する方法がわからなくても、周囲の人間にはその克服法、もしくは気のつけ方を知っているかもしれません。

聞きやすいなら家族である奥様でも良いので、是非そのやり方を聞いてみましょう。

我が夫のように、目からウロコが落ちるかもしれません。

夫の中で、こんなことは日常茶飯事です。

まとめ

今回は妻側からではなく、発達障害(ADHD、疑惑含む)の当事者の方ができる、不注意に対する対処法でした。

ポイントとしては、

- できるならば、ミスをしないための仕組み作りをしていく。

- そのために、ミスをしてしまう「原因」を考えてみる。

- 原因不明のケアレスミスは、自分のミスの「クセ」を把握しておく。

- 致命的なミスだけはしないよう、心掛ける。

- 思い切って、ミスを減らすための方法を周囲に聞いてみる。

ケアレスミスに対して、主に夫が普段、仕事中でも日常生活でも心掛けていることはこのくらいです。

ケアレスミスなんて正直誰もがやらかすことですし、そんなに責められることでもないじゃん?と思うかもしれませんが、疑惑がある我が夫も含めて発達障害の傾向が強い方は、

その頻度がとにかく高いので、正直、周囲の人間は迷惑に思うことが多くなります。

なので、ご本人もご自覚の上、気をつけて頂けるととても助かります。

夫も30数年生きてきて最近はあっけらかんとしていますが、悪気無く、本人も気をつけているつもりなのに同じミスを何度も繰り返してしまうというのは本人も自覚しているので、夫自身も自分の特性について散々悩んだ時期があったそうで、

「他の人はたとえミスをしても、2,3回同じミスを続ければさすがに繰り返すことはなくなるのに、自分はなぜか同じミスを何度も何度も何度も繰り返してしまう……」

という事実は、本人なりに相当きつかったそうです。(今でもたまに私にガッツリ叱られて、落ち込む時はあります)

だけど、ネガティブな時期はあっても根本が楽観的な夫は、現在はある意味開き直り、今では自分の中でルールを徹底し、少しでもケアレスミスを減らすように特に仕事中は気をつけているようです。

お陰様で、我が家の大黒柱として毎日頑張ってくれています☆

ADHDの方は投薬治療も可能ですが、我が夫のようにまだ病院には行っていない、事情があって投薬治療ができない、という方は、上記の方法も一度徹底して頂けると良いかもです。

(参考までに! ADHDの特性による衝動買いも、仕組み作りをすることで緩和できるかも!?)

……と、いうわけで、夫であるあなた自身が発達障害だった場合、不注意夫その2 ミスをしないための仕組みを作る でした!

コメント